仮設住宅団地の居場所をつくる

2024 年12 月までに建設型応急仮設住宅は地震・豪雨被害合わせて合計7168 戸が建設されたが、仮設住宅での暮らしは過酷である。

6 坪~ 12 坪の狭小な長屋に2 年以上、これまでの生活と全く異なる環境に身を置くこととなる。

特に高齢者は新たな人間関係を築きにくく,過去の震災では最悪の場合孤独死といった問題も起こっている。

本プロジェクトは,仮設住宅団地の中に居場所をつくり,失われた町の機能を補完し,支援が必要な人をサポートし,雇用を生み,地域のコミュニティを繋いでいくことを目指すものである。

能登は日本の地方都市の近い将来の姿であり、能登がどのような方向に向かうかで地方都市の未来が見えてくると言えるのではないか。

人のつながりがあれば、人はまちに残り、離れたとしても、また帰ってくるはずである。

能登の豊かなコミュニティを残すため、建築に出来ることがあると思う。

これから復興へと向かう“いま” の能登に建つ

2025年夏、能登では公費解体によって生まれた無数の空き地、プレハブの仮設住宅が立ち並ぶ風景が広がっている。

この風景の中に建つコミュニティセンターは、“いま” の能登の空気を取り込んだものにしたいと思った。

これから復興へと向かうための「まちづくり的建築」である。

能登の木材やありきたりの材料でつくり、小さな場所を皆でシェアし、町に溶け込むようなスケールを意識した。

発災から着工に至るまでの経緯

2024 年1月の発災直後,本事業の運営者となる社会福法人佛子園,東日本大震災などにおける仮設住宅を研究している東海大学後藤准教授らと協議。1月中旬には提案書を作成し、県や輪島市に働きかけた。

発災直後の混乱している時期であるにも関わらず,県福祉課を中心に財源の確認作業を進めていただき,輪島市や県の建築住宅課では建設用地の調整を進めていただいた。

過去に例のないプロジェクトであり、財源や建設スキームをどうクリアするかが課題であったが、関係各所の尽力もあり2024 年夏に国からゴーサインが下り、輪島市内で3か所のコミセンが建設に向けて動き出すこととなった。

日本初の試み 建設スキームの構築

何度も協議を重ね、民間の事業者が全体を整備し、「集会所」として機能する部分を災害救助費、福祉や入浴など「サポート拠点」として機能する部分を厚労省予備費事業として建設されることとなった。

また、「応急仮設建築物」として扱われることとなり、通常の建築物よりも短い工期で建設されることが可能となった。

仮設住宅との密接な関係をつくる

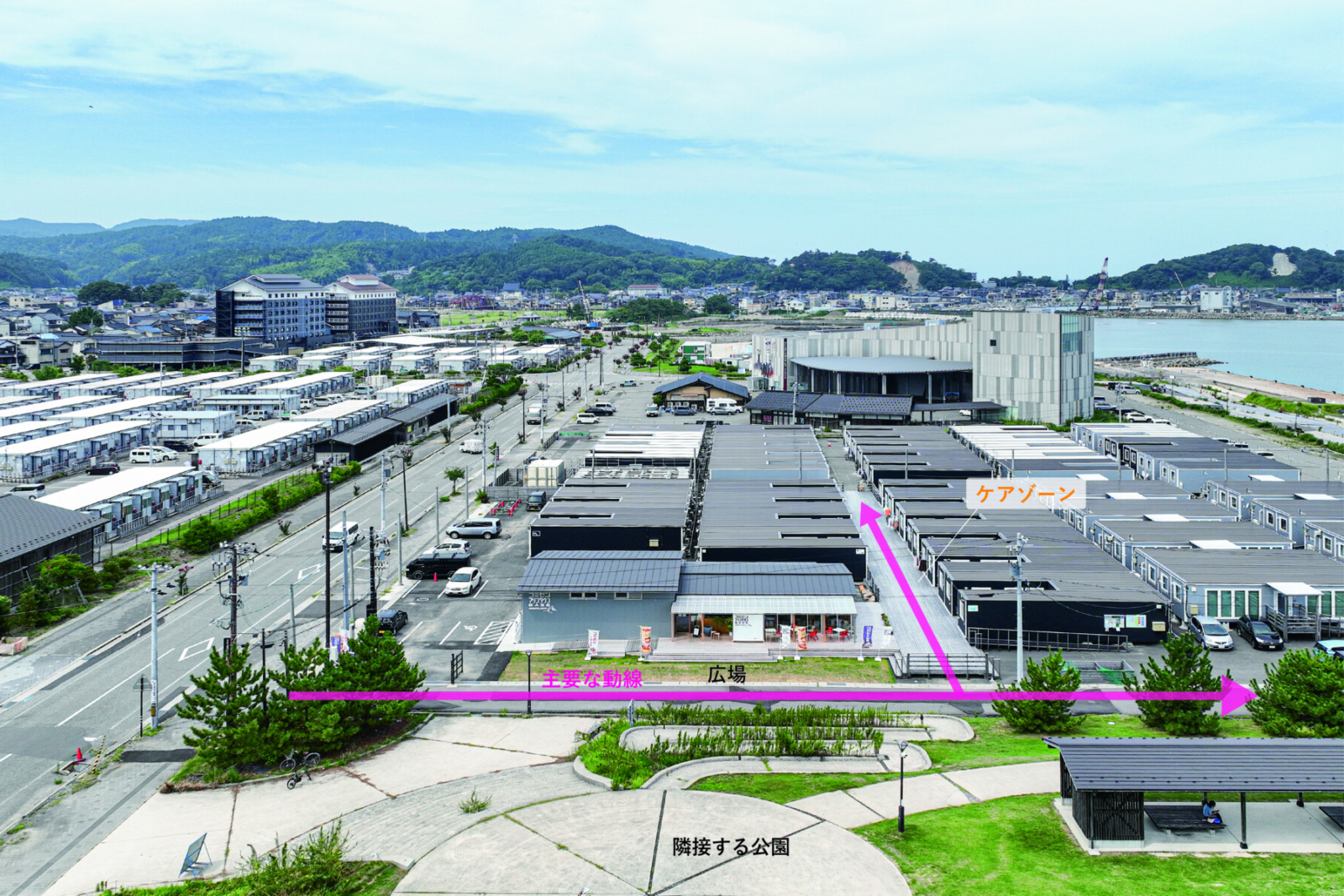

仮設住宅団地の主要な動線上に配置することで、日々の暮らしの中で常に活動が見えるようにしている。

建物の中に入らずとも立ち話ができるように、ポリカーボネートの屋根をかけた明るい軒下空間を設けた。

仮設住宅にはケアゾーンと呼ばれるバリアフリーのエリアが作られているが、これは本プロジェクトと同時に提案していたものが採用された。

軒下空間とデッキテラスはケアゾーンと直接つなげ、車いすでも行き来しやすい計画としている

マリンタウン第一団地にはムービングハウスと呼ばれるトレーラーハウスが44 戸配置されている。

小学校のグラウンドに建設された仮設住宅団地で,木造の仮設住宅107 戸配置されている。

元はグランドゴルフ場だった場所で、周辺に店舗などがなく孤立したエリア。

小さな場所を多様な使い方でシェアする

木造平屋、約70 坪の小さな建築の中に、銭湯、集会、飲食、高齢者向けサービス、見守り支援拠点の機能を入れ込んでいる。2025 年8 月からはオンライン診療も開始している。

多様な活動は1 つの空間の中で、時間帯を分けて、あるいは同時に行われる。中央のオープンカウンタ―にスタッフが常駐し、飲食の接客から銭湯の受付、福祉サービスまでを行う要(かなめ)になることで活動を支える仕組みである。

午前には高齢者向けサービス、昼食を食べに復興事業に携わる職人たちが訪れ、午後は子どもたちが遊びに来て、夜には近所の人がビールを飲む横で風呂上りの子どもが寝転ぶといったような多様な使い方が展開されている。

“そこに行けば常にだれかがいる” 場所であり、日常的な交流からイベントや集会まで行うことを想定している。

今後の災害時のプロトタイプとして

【コンパクトでシンプルな形】

建設コストや建設用地確保を考え、できるだけコンパクトかつ無駄のないプランで、多様な活動を支える。

【ローコスト化への取り組み】

銭湯は地域コミュニティのために果たす役割は大きいが、最もコストがかかる部分でもある。そこで、メンテナンス用

の地下ピットを廃止、代わりに浴槽用の配管は屋外に露出とした。機械室も半屋外化し、建築工事費を大幅に削減、かつメンテナンスも容易にしている。一つのろ過システムで男女の浴槽を稼働させ設備工事費も大幅に削減した。

【国の財源を使って建てる】

民間団体の助成を受けるという選択肢もあったが,国の財源を使って建てることで次の災害時にもつながる。

門前外観。建物右端に見えるのは浴室の機械室。コストを抑えるため配管なども全て露出としている